こんにちは、理学療法士ランナーの大森です!皆さんは無酸素トレーニング、いわゆるレペティションをご存知ですか?無酸素トレーニングとは200m以上の距離をほぼ全力に近いスピードで繰り返し走るトレーニング。先日お話ししたリディアードのランニングバイブルの中でもこの無酸素トレーニングについて詳細に記述されています。『リディアードのランニング・バイブル』は、ニュージーランド出身の伝説的なランニングコーチ、アーサー・リディアードによって書かれたランニングに関する指南書です。彼のトレーニングメソッドは世界中で高く評価されています。この本では、彼のトレーニング哲学や方法論が詳しく解説されています。リディアードのメソッドは、持久力とスピードをバランスよく向上させることを目指しており、マラソンや長距離種目はさることながら、中距離種目においても対応しています。前回は有酸素ランニングについて詳しく紹介しましたが、今回は「無酸素」トレーニングについて、最新の乳酸科学知識と絡めて整理しお伝えします。競技者はもちろん、一般の市民ランナーでもやってみたくなるような、知的モチベーション記事となってます。

リディアードの無酸素トレーニング期

4〜5週間で良い

無酸素能力を高めるための無酸素トレーニングも、レースで良い成績を上げるためには不可欠な要素であるとリディアードは述べています。無酸素トレーニングのポイントは、酸素負債を生むような運動で体を追い込み、新陳代謝を活発にし、できるだけ多くの酸素負債に耐えられる体を作ることです。酸素負債とは、激しい運動中に体が必要とする酸素量を供給できず、運動後にその不足分を補うために酸素消費が増加する状態を指します。運動後の回復期において、心拍数や呼吸が活発になり、体内で蓄積された乳酸を分解し、エネルギーを再生成するプロセスが進行します。

リディアードの考えでは無酸素トレーニングに必要な期間は4〜5週間であると述べています。

無酸素トレーニングは最も「重要では無い」トレーニング

リディアードは多くのコーチや選手が酸素負債を体に負わせれば負わせるほど、新陳代謝がより刺激され、疲労に対する抵抗力もつくと考え、焦って無酸素トレーニングをやりすぎていると述べています。これは特に現在のアスリートにも言えることではないでしょうか?

リディアードはさらに無酸素トレーニングはレースで良い成績を上げるため不可欠な要素だが、やり過ぎるとこれまで築き上げた、いわば選手の最も大切な財産「有酸素能力」が失われてしまうとも述べています。

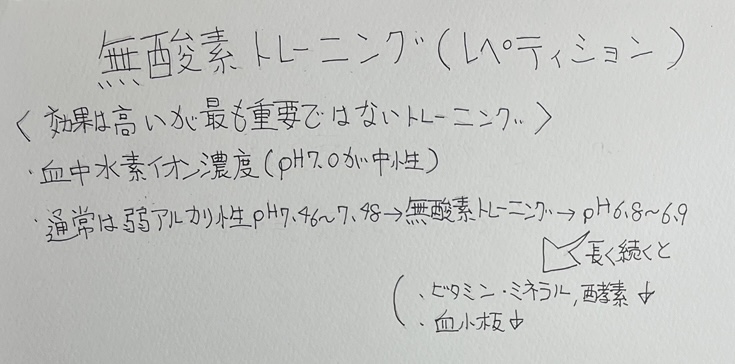

私達の体は最大15ℓから18ℓの酸素負債を抱えることができますがここまで体を追い込むと、血液は酸性に傾きます。例えば血液の酸・アルカリ度をはかる血中水素イオン濃度は、pH7.0が中性で、我々の血液は通常は弱アルカリ性7.46〜7.48を示しています。ところが無酸素トレーニングを行うと、血液は酸性に傾き、時には血液pH値が6.8〜6.9を示すこともあり、その状態が長く続くと体の諸機能に異常が現れてきます。例えば血液pH値の影響を受けやすいビタミンやミネラルや酵素の働きが衰えてきて体の諸機能の発達が妨げられ、疲労回復が遅くなるので、トレーニングを続けることに支障が出始めます。また血小板の数が減少し、抵抗力が衰え、怪我や病気をしやすくなります。さらに血液pH値の低下という生理反応の影響が中枢神経に及び、眠りが浅くなる、イライラする、トレーニングやレースへの意欲を失うといった心理的な問題を引き起こす恐れもあると言われています。

シーズンの最初は良い走りをしているのにシーズンの中盤で早くも完全に調子を崩している選手は正しい無酸素トレーニングで一度体調をピークにもっていったにもかかわらず、その後も強い無酸素トレーニングを続けているからそういう失敗をするのだとリディアードは述べています。

乳酸刺激がミトコンドリア機能と数を増やす

ミトコンドリア機能改善のメカニズム

レペティションのような無酸素トレーニングの運動生理学的な効果として、リディアードが言う酸素負債に耐えられる身体を作るといった効果の他、トレーニングにより生じる乳酸がミトコンドリアの機能アップとその数を増やすといった効果もあります。

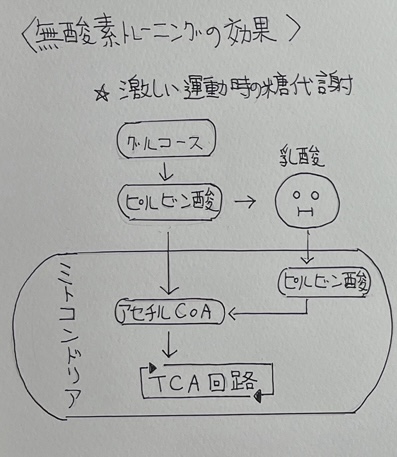

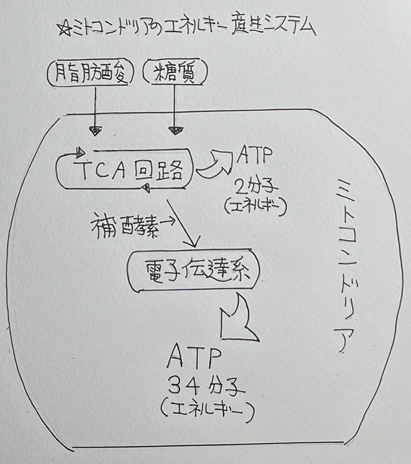

ミトコンドリアはよく、エネルギーを作り出す工場にたとえられます。エネルギーを表す通貨をATPと言いますが、グルコースがピルビン酸に変換される「解糖系」では、グルコース1分子に対して作られるATPは2分子。一方、ミトコンドリア内で作られるATPは36分子と、エネルギー生成の効率が高いからです。

無酸素運動で、何が起こるかというと、ミトコンドリアの中にある乳酸の輸送装置、トランスポーターが発動します。この装置によって乳酸は直にミトコンドリア内に輸送され、そこからピルビン酸といった物質がアセチルCoAと言う物質に変換されTCA回路へと送り込まれます。

運動中は控えのエネルギーだった乳酸が、とくに強度の高い運動ではエネルギー産生ルートの主役になります。

ちなみに、乳酸のトランスポーターはMCT(モノカルボン酸トランスポーター)と呼ばれるものです。

このようにひと昔前は“疲労物質”扱いされていた乳酸、今は運動時のエネルギー生成の主役となっています。

ミトコンドリアではTCA回路だけがエネルギーを生み出しているわけではありません。このサイクルではグルコース1分子に対して作り出されるATPは2分子で解糖系と同レベル。ミトコンドリアが「工場」と呼ばれる所以は、第3のエネルギー産生ルート、「電子伝達系」にあります。

TCA回路のプロセスで作られた大量の補酵素は電子伝達系に取り込まれ、ここで電子をやりとりする反応の中でATP34分子が作り出されます。さて、TCA回路には糖質だけでなく脂肪の分解物である脂肪酸も取り込まれます。運動中なら乳酸と脂肪酸がTCA回路でATPを作り出し、さらに電子伝達系に大量の補酵素としてタスキを渡します。

ミトコンドリアのエネルギー産生経路の主役は多くのATPを作り出す電子伝達系。乳酸がこの経路を後押しするのです。

ミトコンドリアの機能が上がるというのは、これらの反応が速やかに行われ、乳酸と脂肪が文字通り補完しながら“燃やされる”ということ。

ここで私は、レースの前日に高い強度のいわゆる刺激を入れる理由を、乳酸を前日出すことで電子伝達系のエネルギー産生経路を不活化させる意味もあるのではと考えてます。

ミトコンドリア増加のメカニズム

ひとつの細胞には数百から数千のミトコンドリアが存在していると言います。心臓など四六時中働いている部位にはそれだけエネルギーが必要なのでミトコンドリアが多く、あまり働かない部位の細胞では少ないです。とくに個人差が大きい部位のひとつが筋肉。よく動く筋肉にはミトコンドリアが多く、怠けている筋肉には少ないです。

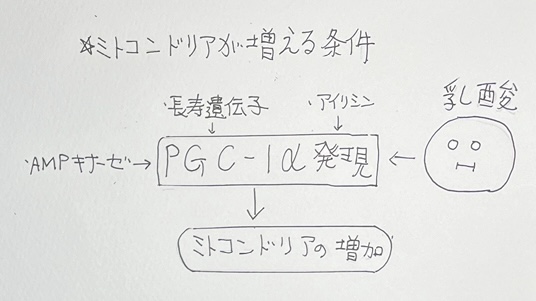

ミトコンドリアを作り出す役割を果たすのは、運動によって筋肉から分泌されるPGC−1αというタンパク質です。そのPGC−1αが現れるきっかけにはさまざまな因子がありますが、乳酸もその因子のひとつ。マウスの実験で筋肉の細胞に高濃度の乳酸を加えたところ、PGC−1αの遺伝子発現が高まることが分かっています。

またミトコンドリアの発現には遺伝子によって個人差があるようです。

このようにレペティションのような無酸素トレーニングによって生じる乳酸はミトコンドリアの機能アップだけでなく、数を増やす役割も果たすのです。

無酸素トレーニングの実際

リディアードの方法

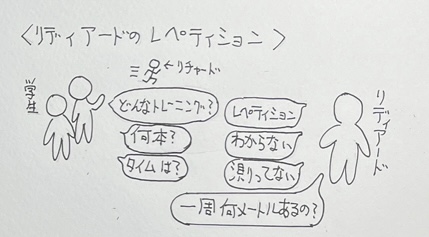

リディアードは無酸素トレーニングは、どんな方法でやっても良い。また距離やスピードなどを厳密に決める必要もないと言っています。これは何mを何秒で走り、レストは何秒で、それを何回繰り返すべきかと言うことを数字で示す規格化されたトレーニング計画も必要ないと言うことです。リディアードがリチャード・テーラーというニュージーランドの中長距離界のホープである選手を指導していた時の面白い話があります。リチャードに無酸素トレーニングを課していたところ、4、5人の学生が見物しに集まってきて、そのうちの1人がリディアードに質問しました

学生「どんなトレーニングをしているのですか」

リディアード「レペティションですよ」

学生「何本やるんですか」

リディアード「わからないね」

学生「じゃあ1本何秒くらいで走っているんですか?」

リディアード「タイムは測ってないのでそれもわからないな」

呆れた表情を浮かべた学生に対してリディアードは

「このグラウンドは1周どのくらいあるのかな」

と逆に質問したようです。この質問で学生達はリディアードが本当に反復回数もタイムもわからずにレペティションをやっていたことに納得したようです

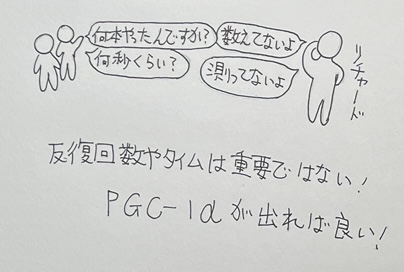

さらに学生は練習を終えたリチャードに尋ねました

学生「何本やったんですか?」

リチャード「うーん、数えてなかったからな」

学生「じゃあ1本、何秒くらいで行ったんですか?」

リチャード「さあ、タイムを測っていないんでわからないね」

このやり取りでわかるようにレペティションを行う際、反復回数やタイムといった要因は重要ではなく、その効果を選手が感じながらトレーニングをすすめることが大切なのだということです。要するにPGC−1αが出ればいい。ただ最低200m以上の距離は必要だとも述べています。また無酸素トレーニングをやると決めた期間は週に2〜3回は取り組むことを推奨しています。ただ、十分に疲れが取れていないと判断したらその予定も変更すべきだとも述べています。距離や本数等については今やSNS上でたくさん流れていますが、原理原則はリディアードの時代から変わっていないと考えます。

Rトレーニング

距離やスピードなどを厳密に決める必要もないと言っても、ある程度規格化された目安を知りたいと言った方は、ジャックダニエルズのランニングフォーミュラで紹介されているRトレーニングがおすすめ。ジャックダニエルズ氏はレペティショントレーニングをRトレーニングと呼び、そのペースをRペースと呼んでいます。また無酸素性能力を高めることのみならず、「スピード」や「ランニングエコノミー(走の経済性)」を高めることも目的としています。そのペースは以前動画でご紹介したVDOTアプリ(無料)を使っていただけたらすぐに計算できますが、だいたい1500mのスピード。

そしてその距離は2分以内で走れる距離としています。走力にもよりますが、200m〜600mを勧めています。練習1回あたりの合計距離は8kmか週間走行距離の5%のどちらか少ない方としています。仮に週48km走っているとしたらRランニングは2.4km、メニューの例として400m×6本などでしょうか?普段10〜20kmくらいジョギングされる方は、このくらいで良いの?と思われるかもしれませんが、やってみると半分くらいでかなりのきつさを感じます。Rトレーニングの休息は、実際のRランニング1本分の2〜3倍。距離ではなく時間をかけるようにします。有酸素能力によりますが、個人的にはもう少し長く休んでも構わないと感じています。

終わりに

いかがだったでしょうか?今回は無酸素トレーニング、いわゆるレペティションについて、その効果と方法中心にお話ししてきました。リディアードが言う無酸素トレーニングを行うにあたり心にとどめてほしいことは、無酸素トレーニングをする前に、しっかりとした有酸素トレーニングで有酸素能力を十分に高めておかなければならないということです。また一度無酸素トレーニングをはじめたら、その有酸素能力に見合った無酸素トレーニングに集中し、体に多くの酸素負債を負わせて、疲労に対する抵抗力をつけること。リディアードはさらにその無酸素能力を一度限界まで開発したら、それ以上無酸素トレーニングをする必要はなく、それは意味がないばかりか、危険ですらあると述べています。

しかし、レースでいい結果を得るためには、以前動画でお話ししたインターバルトレーニングや閾値走に加え、レペティションでミトコンドリアの機能アップと数を増やすことは大変有効です。きついトレーニングですがリディアードが言うように4〜5週間でいいわけです。大会前の1ヶ月だけと期間限定で挑めば乗り越えられると思いませんか?今日もご閲覧ありがとうございました!