プライオメトリクスをご存知ですか?これは、筋肉の爆発的な力を引き出すためのトレーニング方法です。ボックスジャンプ、ホッピング、バウンディングなどの動作を通じて、筋肉と腱を強化し、パフォーマンスを向上させます。このトレーニングはスプリンターやジャンパーにとって一般的ですが、長距離ランナーにも非常に有効です。

こんにちは、理学療法士ランナーの大森です!今回は「長距離ランナーにも必要なプライオメトリクス」というテーマでお話しします。特にヒラメ筋とアキレス腱伸張反射の重要性、そしてストレッチショートニングサイクル(SSC)における薄底シューズの推奨について解説します。長距離ランナーの皆さん、ぜひ最後までご覧ください!

長距離ランナーに対してプライオメトリクスを実施した研究例

まずプライオメトリクスが長距離ランナーのパフォーマンスを向上させた具体的な研究例を紹介します。

よく訓練された男性長距離ランナーに対して、重い抵抗運動とプライオメトリック運動を交互に行って持久力トレーニングも行う複合トレーニング(CT)群10人と、重い筋力トレーニングと持久力トレーニングのみを行うHRT群9人で比較した研究があります。

研究の結果、CT群の方がHRT群に比べて、ランナーの1回の最大持ち上げ重量(1RM)、カウンタームーブメントジャンプというジャンプの高さ(CMJ)、12km/hおよび14km/hでのランニングエコノミー(RE)、50mスプリント、5kmランニングパフォーマンスの向上に効果的であることが示されました。また、CT群は16km/hでのランニングエコノミーの改善や、16km/hでの血中乳酸濃度(BLa)の低下にもHRT群より優れた効果を示しました。したがって、長距離ランナーであってもランニングパフォーマンスを向上させるために走るトレーニングや筋トレのみならずプライオメトリクスをトレーニングプログラムに取り入れることが有益ということがお分かりいただけると思います。(以下参考文献)

参考:Effects of Complex Training versus Heavy Resistance Training on Neuromuscular Adaptation, Running Economy and 5-km Performance in Well-Trained Distance Runners**

ストレッチショートニングサイクル(SSC)

次にプライオメトリクスの概念として重要なストレッチショートニングサイクル(SSC)についても触れましょう。SSCは、筋肉が急速に伸張された後に収縮するプロセスです。このサイクルを効果的に活用することで、筋肉のパワーと効率を最大化できます。

SSCのトレーニングには、薄底シューズが推奨されます。なぜなら、厚底シューズは地面からのフィードバックを減少させ、筋肉と腱の自然な反応を妨げることがあるからです。薄底シューズを使用することで、足の感覚が鋭敏になり、より自然な動きをサポートします。

SORTIEMAGIC RP 6;購入リンク先→https://amzn.to/3C8Gzkz

ビブラムファイブフィンガーズ;購入リンク先→https://amzn.to/4abBrsQ

「持久力ランナーにおける結合組織形態と下肢剛性の関係」という論文で裸足と靴を履いた条件下でSSC能力が比較検討されています。

これによると裸足の条件下では、アキレス腱の伸縮が、靴の条件下よりも相関関係が見つかりました。このことからも、SSCを狙って強化するには、より裸足に近い薄底シューズを選ぶべきです。ちなみに同研究では靴を履いた時の方が走りのブレーキになる大腿四頭筋の腱が反応したようです。

以上の理由により、プライオメトリクスを実施する、またはSSCの効果を最大限に発揮したい走練習の際は厚底カーボンシューズは避け、薄底シューズを選ぶことをお勧めします。

プライオメトリクスの具体的な練習方法

プライオメトリクスが長距離ランナーにとってどれだけ重要かお分かりいただけましたか?プライオメトリクストレーニングを取り入れることで、ヒラメ筋とアキレス腱の伸張反射能力を強化し、SSCを最適化することができます。さらに、薄底シューズを使用することで、これらの効果をさらに高めることができます。これにより、ランニングパフォーマンスを維持し、さらには向上させることができるでしょう。

ここで、長距離ランナーにおすすめのプライオメトリクス練習をいくつか紹介します。

初級編

1.片足ケンケン

少しだけ助走をつけてから片足ずつホッピング(ケンケン)していきます。20歩ほど右足でケンケンしたら、今度は左足に変えてケンケンしてみましょう。つま先で蹴り出すのではなく、着地した時に体全体を一本の棒のように固めて地面の反発を受けて前進します。そのリズムのままランニングに移ります

2.階段タッチ

段差の低い階段を中足指節関節を使って昇り降りします。

まずは昇り。トトト…と小刻みに静かにリズミカルに1段ずつ階段を上がってみてください。速く上がる必要はありません。足首の蹴りで上がるのではなく、振り出した脚の重みで弾むようにリズム良く上がっていきます。降りも同じ要領で降っていきます。

3.小刻みストレートレッグ

股関節を使わず足裏だけで地面にタッチする感覚でランニングします。膝は軽く伸ばしたままロシアのコサックダンスのような感覚で足を振り出しゆっくりと前進します。ストライド幅は30cmそこらでかまいません。振り上げた足先はややつま先を上げる感じにします。下に下ろす時につま先が下がり膝はやや曲がって着地します。接地の順番は前足部から、その直後に踵も自然に接地します。ただあまり重心は踵にかかりません。

上級編

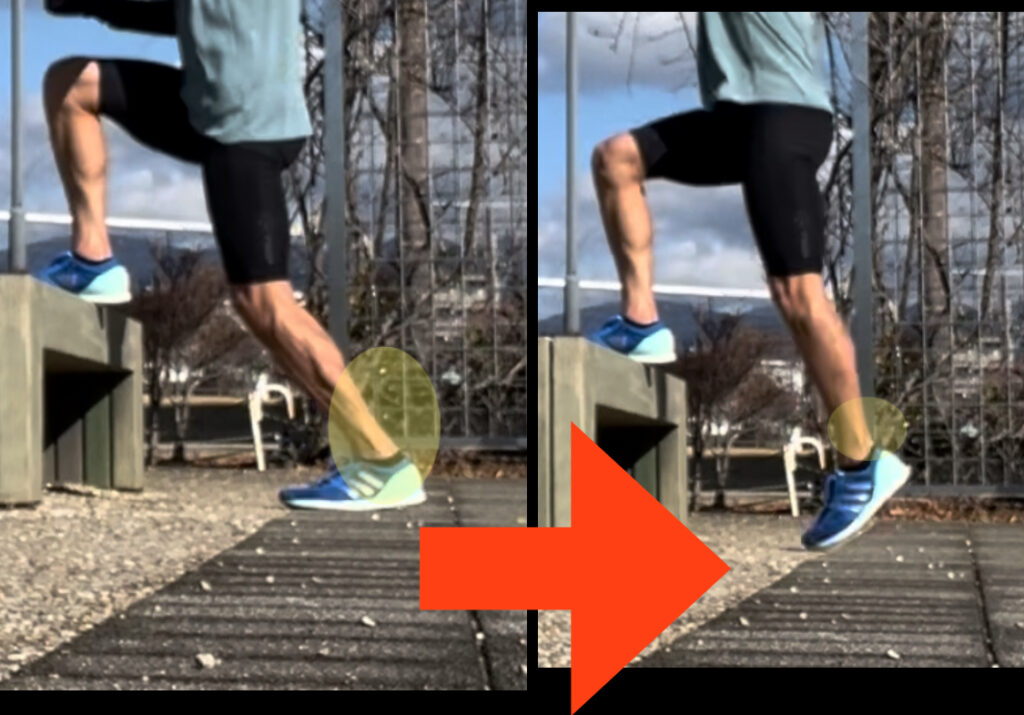

1. **階段(ボックス)ジャンプ**

低めのボックスまたは少し高めの段差を使用します。一方の足はボックスの上にのせ、片方の足で2回ジャンプ、3回めに爆発的にジャンプし、足を入れ替えて着地します。交互に合計10〜20回1〜2set実施します。これにより、ヒラメ筋とアキレス腱を効果的に鍛えられます。

2. **ホッピング**

片足で連続してジャンプする練習です。これは浮いている脚を前に引き出すことも大事です。左右3回ずつ行ってランニングに移行。3set実施します。アキレス腱の伸張反射を強化します。

3. **バウンディング**

ランニングやジャンプのトレーニングとして使われるドリルの一種で、一般的にはスプリンターやジャンパーが筋力、爆発力、リズム感を向上させるために行います。

– 直立した状態からスタートします。腕はリラックスして体の側に置き、足は肩幅程度に開きます。

– 一歩前に大きく踏み出し、地面をしっかりと押しながらジャンプするように前進します。最初の一歩は力強く、膝を高く持ち上げることを意識します。

– 両膝を高く引き上げることを意識。着地する足で地面を強く押し、次の一歩に繋げます。

– 腕はランニングと同じようにリズミカルに振り、バランスを保ちます。

10〜20歩を1〜2set実施します。

練習中の注意点

プライオメトリクスを行う際の注意点もお伝えします。まず、適切なウォーミングアップを忘れずに行いましょう。急激な動作は筋肉や腱に負担がかかるため、準備運動が重要です。また、無理をしないようにし、徐々に強度を上げていくことが大切です。

ヒラメ筋とアキレス腱伸張反射の重要性

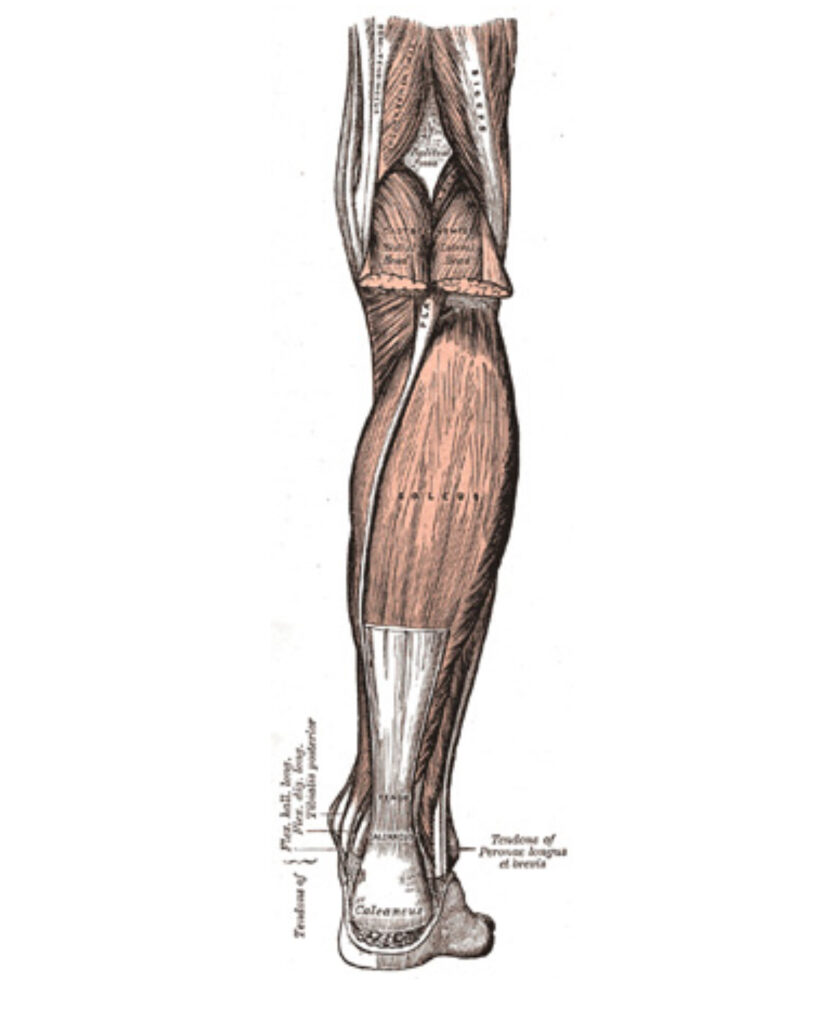

次にヒラメ筋とアキレス腱の役割についてお話しします。ヒラメ筋はふくらはぎの深部に位置し、足首を底屈させる役割を持っています。また、アキレス腱はこの筋肉をかかとに繋げる大切な腱です。

ヒラメ筋とアキレス腱は、走行中に重要な役割を果たします。ヒラメ筋は着地時に瞬間的に固まり、離地時に瞬間的に柔らかくなる傾向があります。筋肉の働き方としては縮むよりも引き伸ばされながら力を発揮する、エキセントリック収縮としての働きが重要です。ヒラメ筋がガチッと固まることによって、アキレス腱がパンっと引っ張られて硬いバネのように動きます。これによりアキレス腱の伸張反射が、走行効率を大きく向上させます。これは、腱がエネルギーを蓄え、それを解放することで、より少ない労力で足を前に進めることができるためです。

「ふくらはぎとアキレス腱の特性は、マラソンのランニングパフォーマンスに関連する」という研究があります。これはみやすのんき氏の著書「白熱!みやすのんきのサブスリー教室 ランナー熱狂のマラソン実践トレーニング」といった本の中で紹介されていたものです。以下に本の購入先貼っておきますね。

その中で以下の特徴が挙げられています。

・マラソンパフォーマンスが高いほどヒラメ筋の断面積(太さ)が大きい傾向があった

・マラソンパフォーマンスが高いほどアキレス腱の最大面積(太さ)が大きい傾向にあった

・マラソンパフォーマンスが高いほどヒラメ筋の筋繊維長(長さ)が短い傾向にあった

・マラソンパフォーマンスと腓腹筋の長さ/量/断面積/筋長などいずれも関係がなかった

・マラソンパフォーマンスとアキレス腱の長さは関係がなかった

簡単にまとめるとパフォーマンスの良い長距離走者のヒラメ筋もアキレス腱も硬い傾向にあるということです。よくランナーは股関節周囲の筋は鍛えても、末端のふくらはぎは重くするなと言われますが、この研究によってヒラメ筋の肥大が腱の肥大に関係し、パフーマンスにも寄与している可能性が示唆されます。そもそもふくらはぎが見た目に太いと感じるのは、コンセントリックな収縮、いわゆる筋肉を縮めるような「蹴る」動きで鍛えるからであり、エキセントリック、筋肉を伸ばしながら張力を発揮する形態ではそこまで重くはなりません。

ヒラメ筋・アキレス腱の鍛え方

それではどのようにしたらヒラメ筋とアキレス腱の肥大が起こるのでしょうか?

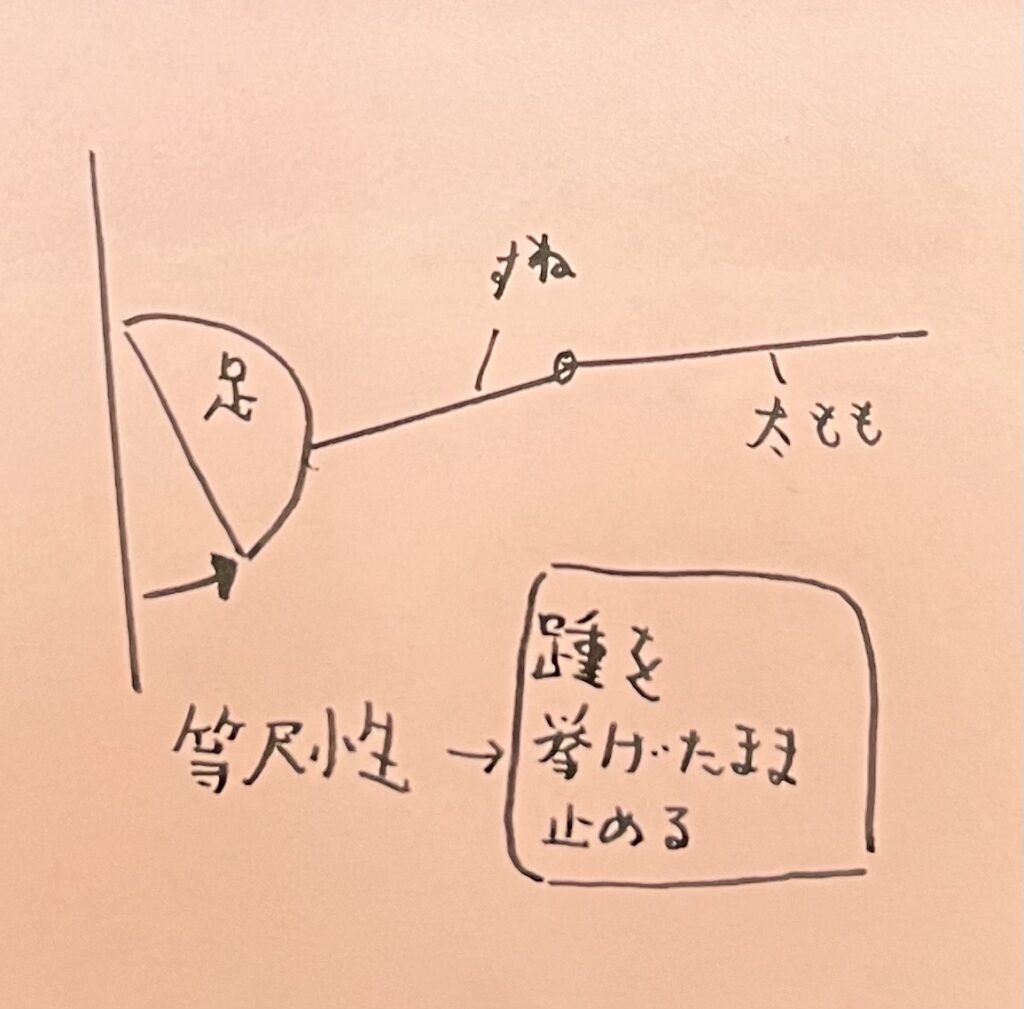

ここで「ヒラメ筋のエンタルピー効率がランニングエコノミーの向上に貢献する」という研究を見てみましょう。画像のような等尺性の下腿の底屈運動を行いました。

最大筋力の90%の等尺性運動、3秒力を入れて3秒リラックスを4回×5set×週4回×8週間行ったところ、ヒラメ筋の筋力とアキレス腱の剛性と断面積が向上し、ランニングのエネルギーコストは約4%大幅に減少しました。

みやすのんき氏は、トレーニングジムにあるようなレッグプレスマシンを使う方法を推奨しています。負荷重量は自重×1.5倍程度からスタートして上げていきます。

1回上げたら7秒保持します。レストは3秒足首の角度は90°を維持して、あまりつま先で伸ばすような動きは必要ないです。やる回数は5〜6回程度で充分。これを休憩を挟んで3セットほど行います。

まとめ・イベントの通知

今日は、「長距離ランナーにも必要なプライオメトリクス」について、ヒラメ筋とアキレス腱伸張反射の重要性、ストレッチショートニングサイクル(SSC)における薄底シューズの推奨まで解説しました。勝負レースやその直前の刺激練習で厚底カーボンシューズを履き、その効果を最大限発揮するために、普段のjogやポイント練習は薄底シューズがお勧めです。そしてプライオメトリクスを取り入れることで、ランニングパフォーマンスが向上すること間違いありません。しかし中高年の方の場合、いきなり取り入れると怪我の原因になることもあります。そのためヒラメ筋を鍛えておくことも同時進行で実施し初級編のプライオメトリクスから徐々に取り入れることもお勧めです。ぜひ、実践してみてください!

最後に皆さんにもぜひ参加して欲しい練習会イベントのお知らせです。

2025年2月24日(祝日)、裾野市総合運動公園陸上競技場で「キャンプ・アフロ『ペース走』」というランニングイベントを開催します。このイベントは「アフロ ランニング & ボディメイク」が主催し、理学療法士でありランナーでもある私、大森が皆さんと一緒に走る合同練習会です。

イベントでは、私が理学療法士としての知識を活かしたドリルやコアエクササイズを取り入れ、中・長距離やマラソンの練習を行います。ただ単に走るだけでなく、ランナーとしてのスキルもアップできるチャンスです!さらに、他のランナーたちと交流し、仲間との絆を深めることもできますよ。

興味がある方は、ぜひ以下のブログをチェックしてみてください↓一緒に楽しく走りましょう!

それでは、次回の記事でお会いしましょう。皆さんも是非今回お伝えしたプライオメトリクスを練習に取り入れて、より良いランニングライフを送りましょう!ご閲覧ありがとうございました。

—