こんにちは、理学療法士ランナーの大森です。今回はランナーの皆さんにとって非常に重要なテーマ、「運動連鎖」についてお話しします。皆さんが気づいていないかもしれない伸び代や、故障のメカニズムを考える上で重要な内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

運動連鎖とは?

まず「運動連鎖」とは何かについて説明します。運動連鎖は、一つの関節や筋肉が動くことで、それに連動して他の関節や筋肉も動き、全体として調和の取れた動きを生む現象です。ランニングやウォーキングなどの動作において、この連鎖がスムーズであることが非常に重要です。運動連鎖をもう少し詳しくお話しすると、上行性と下行性の2つに分けることが出来ます。

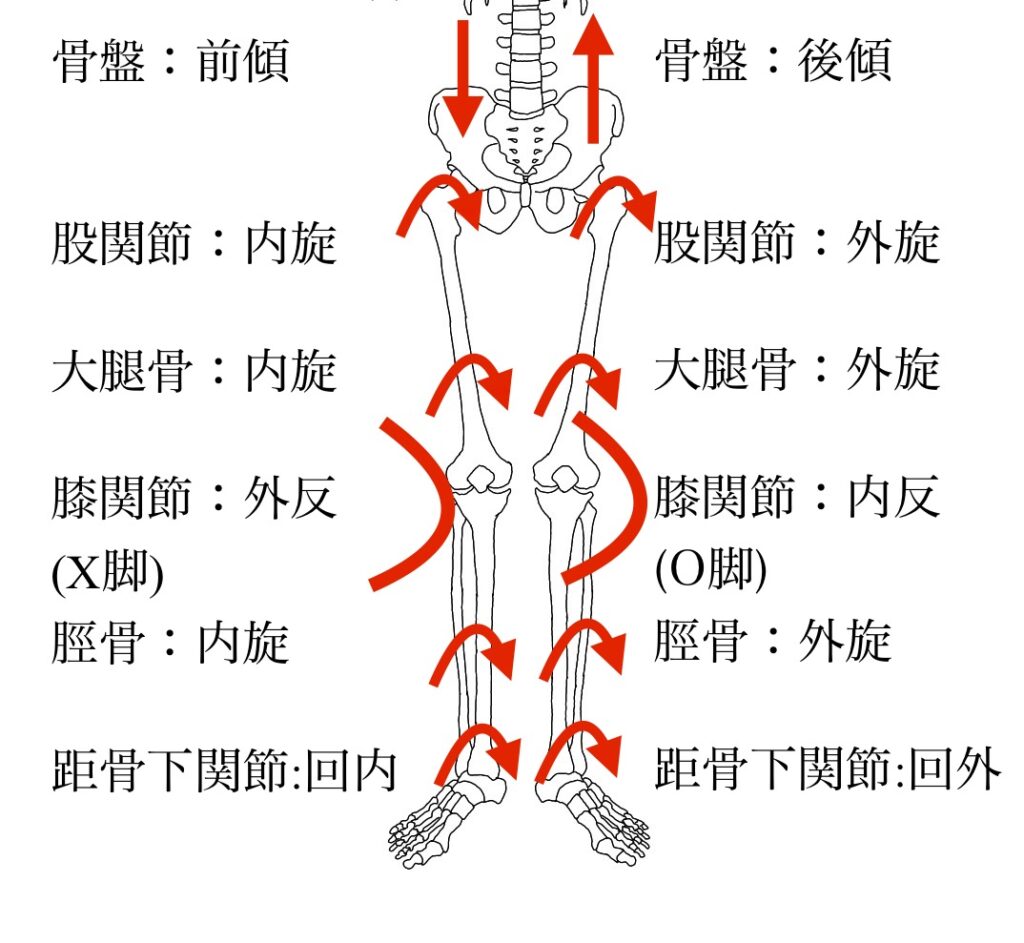

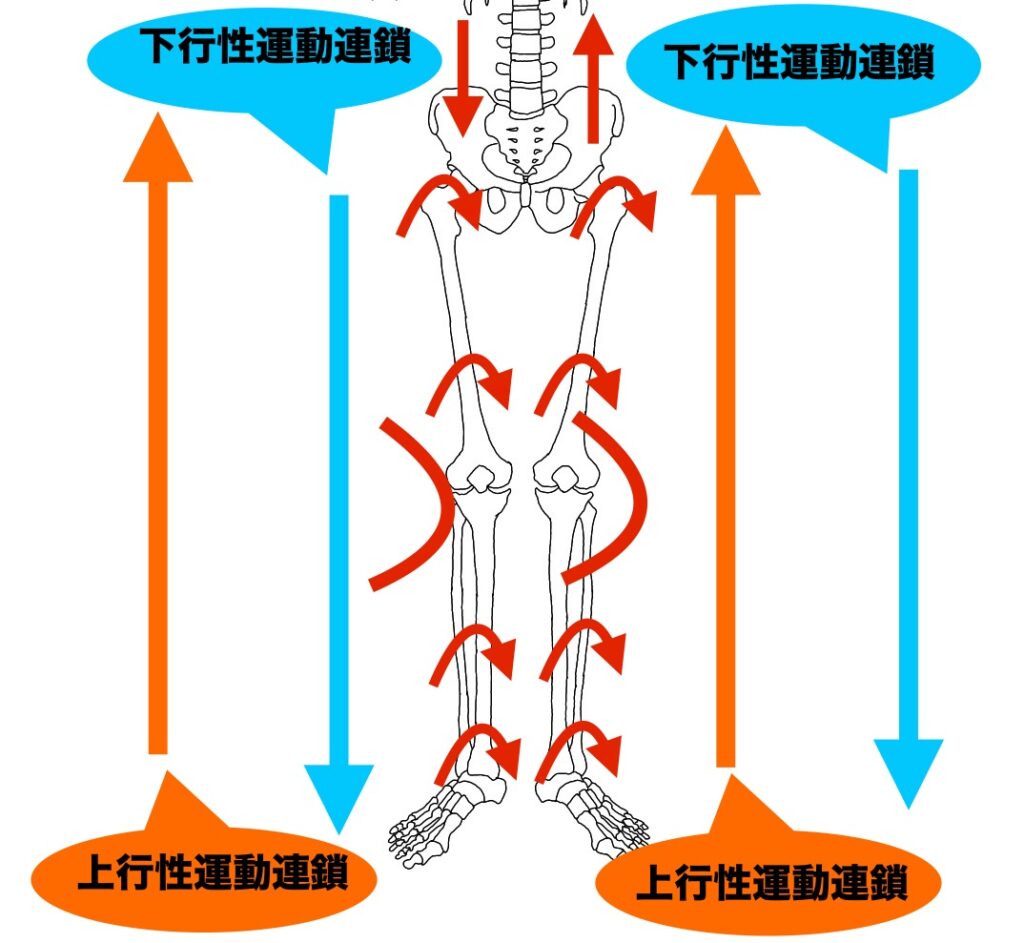

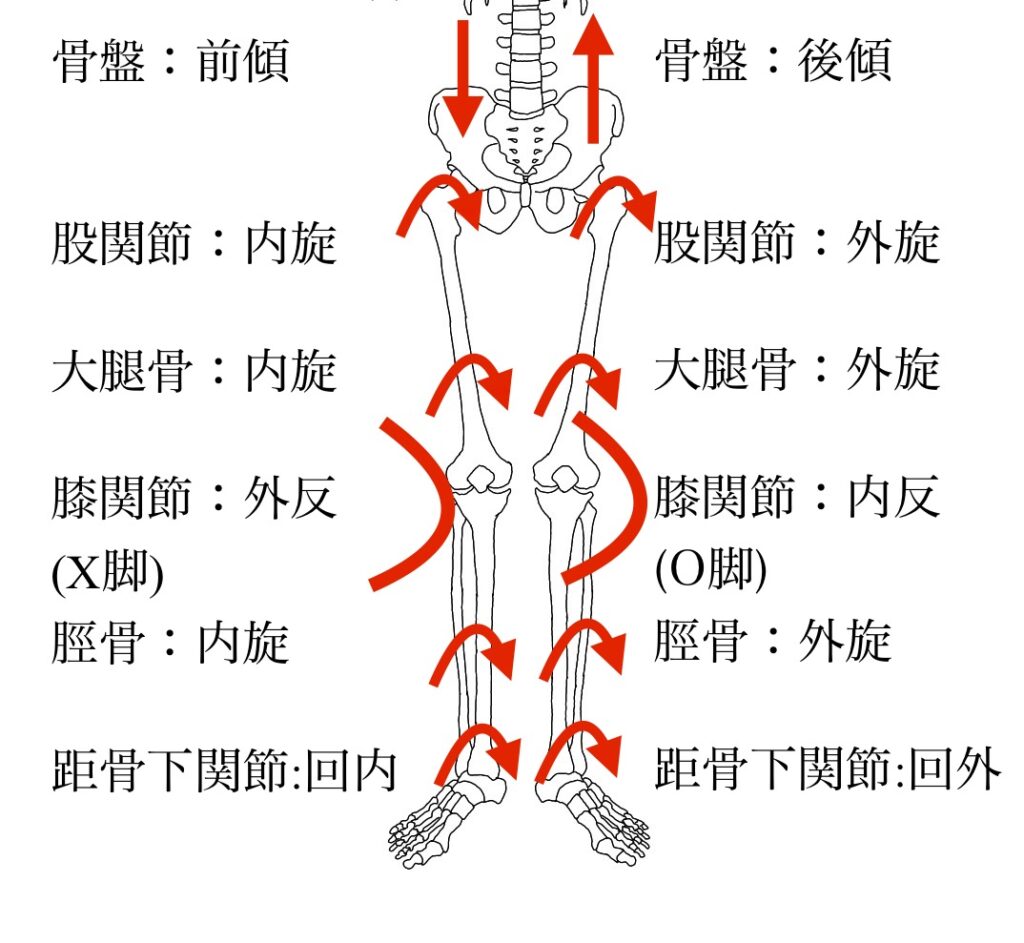

上行性運動連鎖とは、この画像のように足関節からの影響が膝関節➡股関節➡骨盤へと、「上に向かって影響を及ぼすパターン」ここでのポイントは、後述する距骨下関節(きょこつかかんせつ)の回内・回外により、運動連鎖が変わるということです。対して下行性運動連鎖とは、骨盤からの影響が股関節➡膝関節➡足関節へと、「下に向かって影響を及ぼすパターン」ここでのポイントは、骨盤の前傾・後傾により、運動連鎖が変わるということです。しかしこれは筋肉や靭帯が正常な状態で成り立つ連鎖であって、どこかに異常があるとこの連鎖が崩れ「エラー」が生じます。

距骨下関節の回内外と骨盤の影響

運動連鎖を理解するためにまず一つだけ押さえておきたい関節があります。それは距骨下関節(きょこつかかんせつ、Subtalar joint)といった足首の下に位置する重要な関節です。

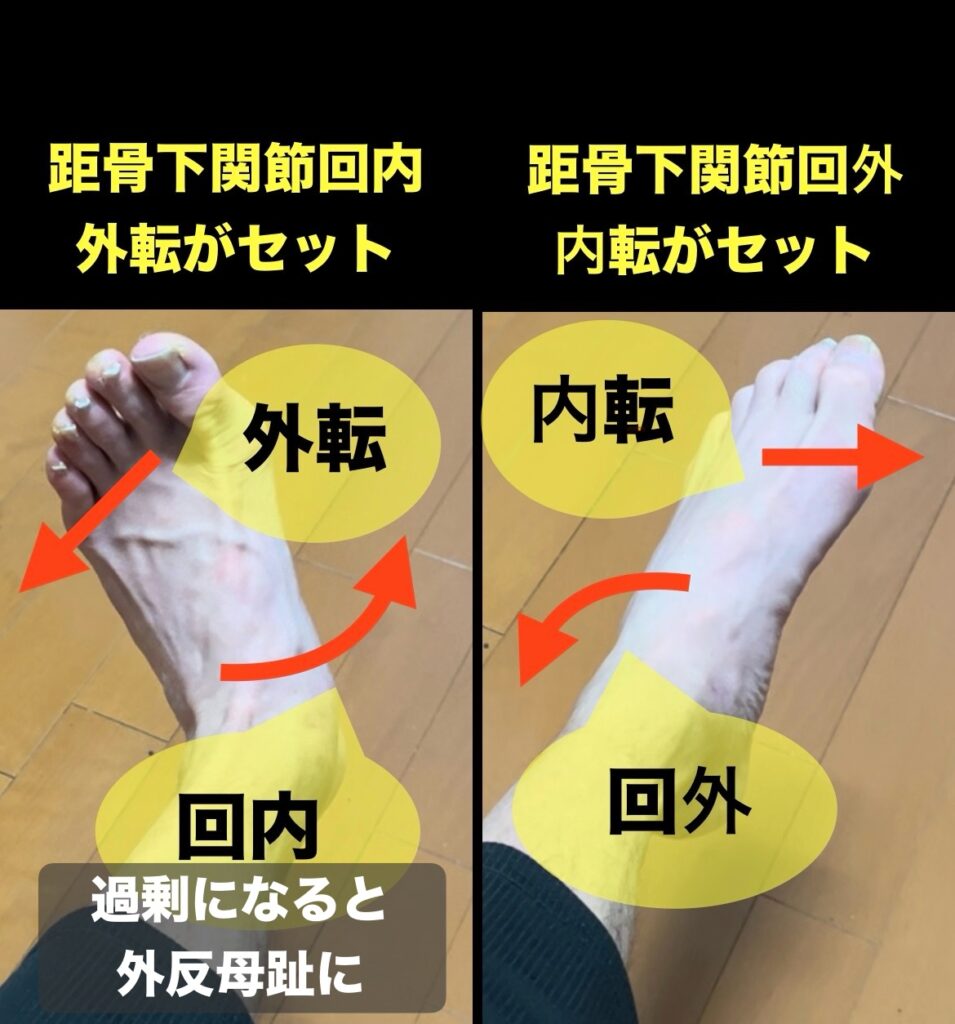

この関節は、距骨(きょこつ、Talus)と踵骨(しょうこつ、Calcaneus)の間にあります。距骨下関節は、足の運動や安定性に大きな影響を与える関節であり、特に足の回外(足が外側に傾く・足底は内側に向く動き)と回内(足が内側に傾く・足底は外側に向く動き)に関与します。

距骨下関節(アンクルジョイントの一部)の回内と回外は、骨盤の動きに大きく影響を与えます。具体的には、距骨下関節が回内する場合、この画像のように脛や太ももの骨が連鎖し、骨盤は前傾しやすくなります。逆に、回外する場合は骨盤が後傾しやすくなります。

運動連鎖がランニングに影響する実際例

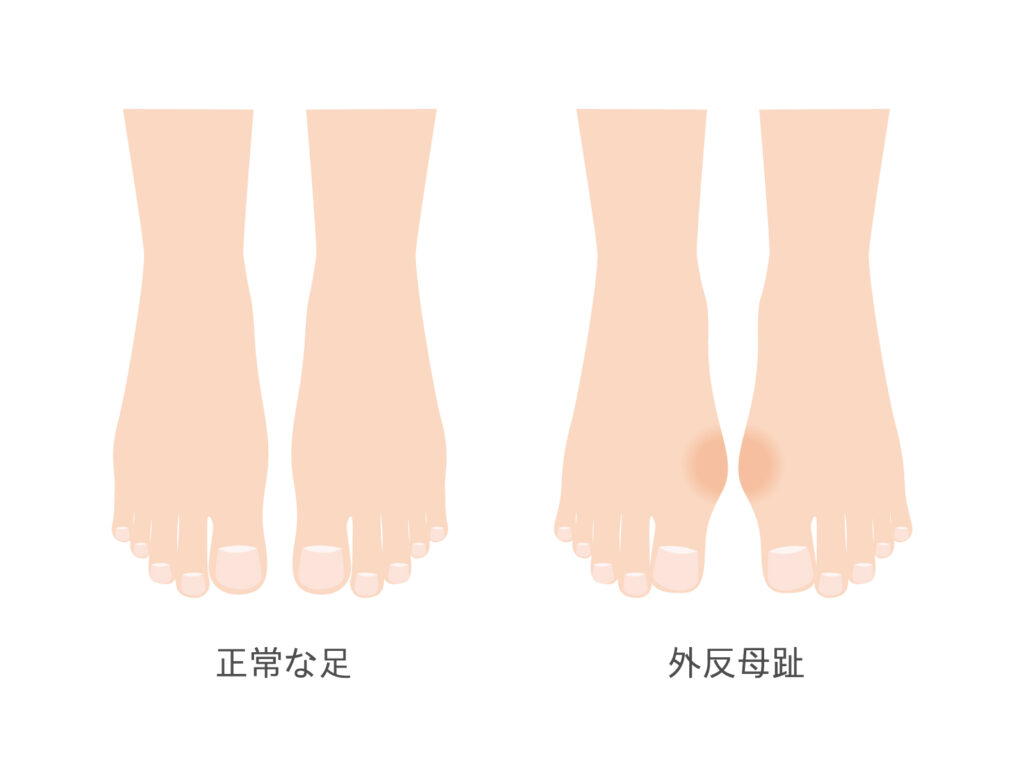

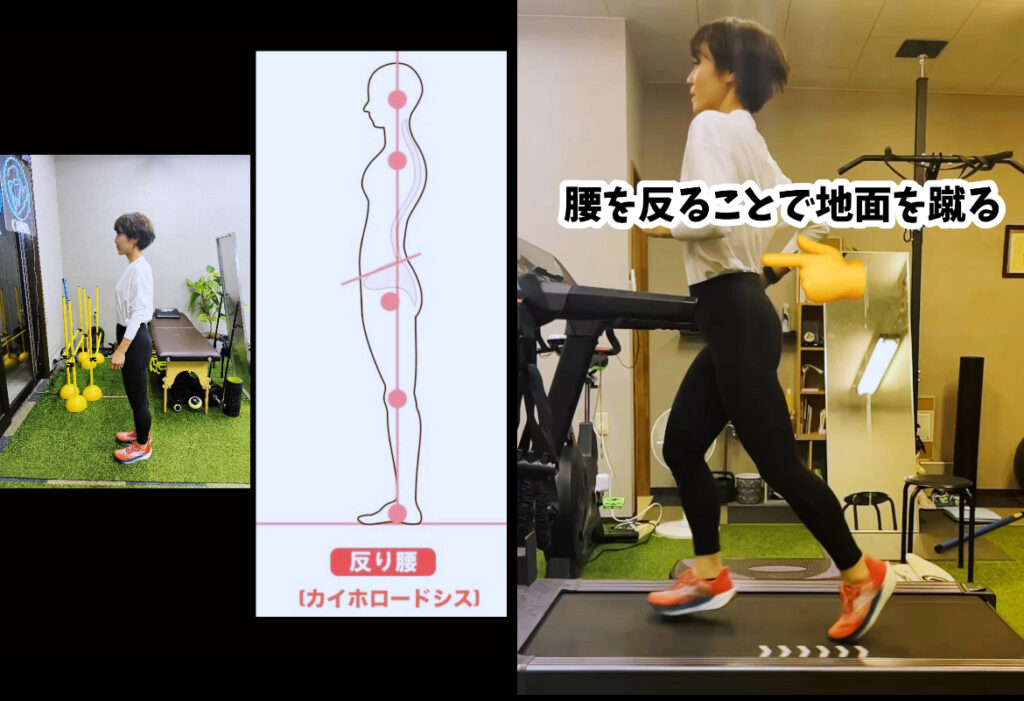

それではまず、慢性的な外反母趾の痛みにお悩みの反り腰ランナーさんを例に運動連鎖を考えます。外反母趾(がいはんぼし)は、足の親指が外側に傾き、隣の指に向かって曲がる状態を指します。この変形により、親指の付け根にある関節が突出し、痛みや歩行の困難を引き起こすことがあります。

このランナーさんの立位姿勢はやや背中が丸まった反り腰(カイホロードシス)姿勢。実際のランニング動作はやや腰を反ることで地面を蹴ってしまっています。また、反り腰は過剰な骨盤前傾を伴います。

「運動連鎖」の原理に従うと反り腰「骨盤前傾」が「距骨下関節回内」に連鎖します。さらに過剰な距骨下関節回内は「足部の外転・アーチの潰れ」がセットとなるため外反母趾につながります。

このように、実際に痛みがあったり調子が悪いなと感じている部分が、運動連鎖の影響で遠くの関節から波及していることが多いです。この方に対する外反母趾改善エクササイズはこちらのyoutube動画でも確認できるので参考まで↓

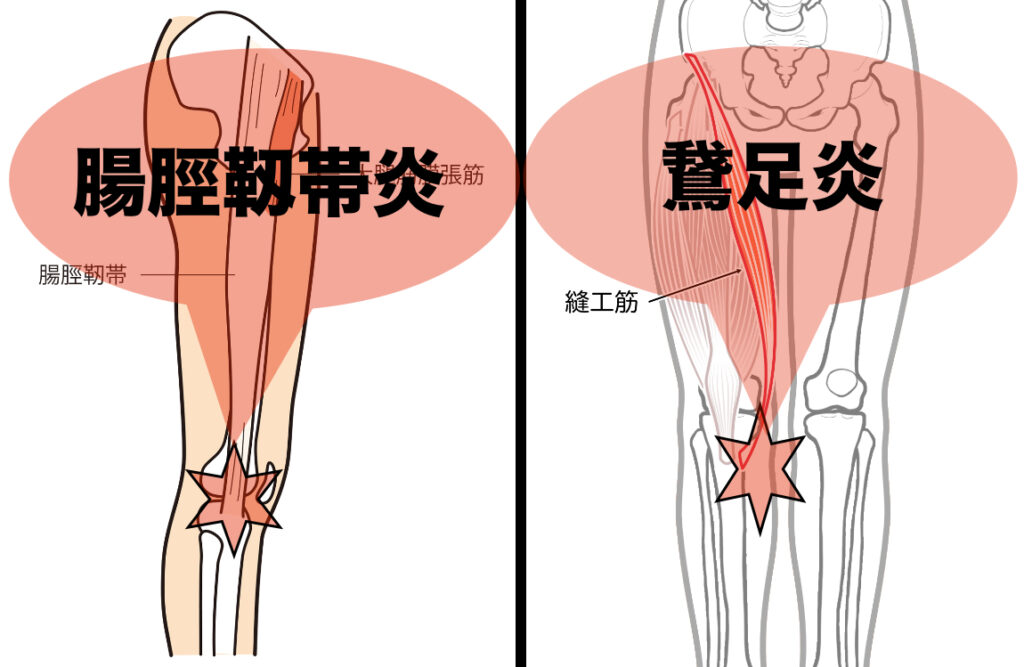

運動連鎖が破綻した腸脛靭帯炎・鵞足炎

運動連鎖には多くの筋肉が関与していますが、例として縫工筋(ほうこうきん)・大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)という筋肉を取り上げて説明します。縫工筋と大腿筋膜張筋は、下肢の運動連鎖に影響を与えます。これらの筋肉が協働することで、股関節や膝関節の動的安定性が向上します。特に、歩行やランニング中に体重を支える際に重要です。しかしどちらかが短縮し過ぎたり逆に伸び過ぎると膝の外側の痛み「張脛靱帯炎(ちょうけいじんたいえん)」や膝の内側の痛み「鵞足炎(がそくえん)」といった症状に繋がります。

縫工筋 (Sartorius muscle)とその働き

縫工筋は人体で最も長い筋肉で、骨盤の前側(上前腸骨棘)から始まり、膝の内側に位置する脛骨の上部に付着します。この筋肉は股関節を屈曲(曲げ)させたり外転(脚を外側に動かす)させたり外旋(外側に回転)させます。

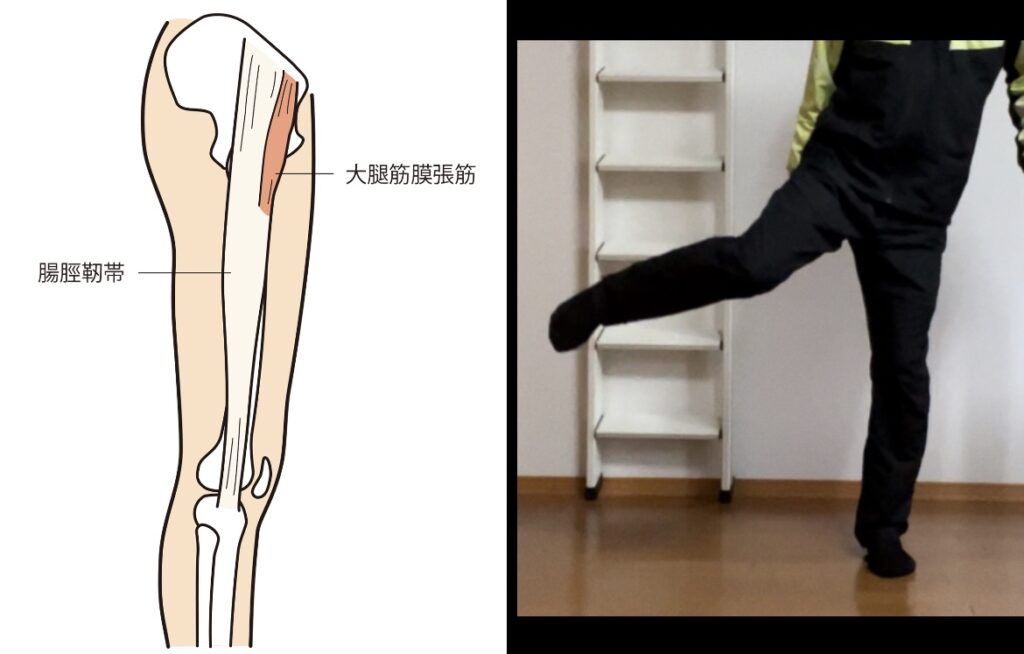

大腿筋膜張筋 (Tensor fasciae latae muscle) とその働き

大腿筋膜張筋は骨盤の前側(上前腸骨棘)から始まり、腸脛靭帯(ITバンド)を介して脛骨の外側に付着します。この筋肉は股関節を屈曲(曲げ)させたり外転(脚を外側に動かす)させたり内旋(内側に回転)させます。

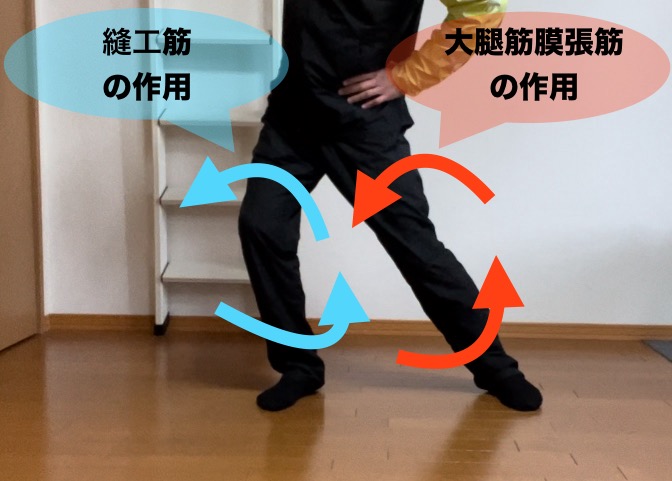

縫工筋と大腿筋膜張筋における鵞足炎・大腿筋膜張筋との関係

縫工筋は股関節を外旋(外側に回転)させる作用がありますが、膝が曲がっている状態で、脛骨を内旋させます。また大腿筋膜張筋は股関節を内旋(内側に回転)させる作用がありますが、膝が曲がっている状態で、脛骨を外旋させます。この筋作用自体は正常なものですが過剰に働くと本来の運動連鎖から逸脱します。

これらの筋肉は適度に張力を保つことで膝や股関節の安定性に寄与しますが、たとえば縫工筋が強く働き過ぎると大腿筋膜張筋からつながる腸脛靭帯は引っ張られすぎて大腿骨の外側と擦れやすくなり、腸脛靭帯炎になります。また逆に大腿筋膜張筋が強く働き過ぎると縫工筋は引っ張られすぎて付着部の脛骨内側で鵞足炎を起こします。また、大腿筋膜張筋が硬く引っ張られすぎて股関節内旋・脛骨外旋を起こしている場合も腸脛靭帯が炎症を起こします。

片足スクワットとランジによる改善の道標

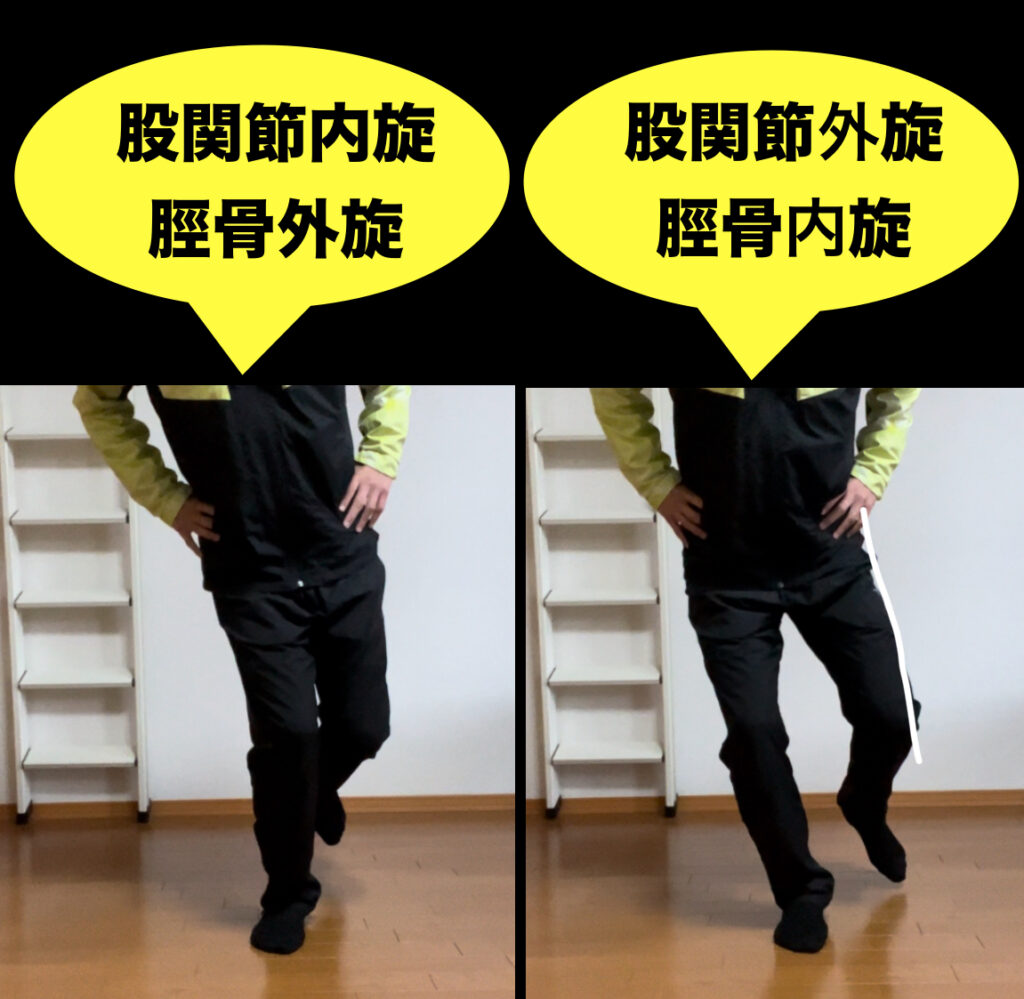

これらのメカニズムを簡単に評価し対応するエクササイズの考え方もお伝えします。まずこのように片脚でスクワットした際、自分の膝が内側と外側のどちらに向きやすいかチェックしてみてください。内側に向きやすいのであれば股関節が内旋・脛骨が外旋しやすい状態。外側に向きやすいのであれば股関節が外旋、脛骨は内旋しやすい状態です。

そのためこのようなランジ動作において、先ほどの評価結果と逆方向に膝が向くようエクササイズを考えることがお勧めです。

ただこれはあくまでエクササイズを考える上でのヒントであって、ランジ自体は人差し指の方向に動かすことが本来基本となります。

これら脛骨内旋外旋に関わる運動連鎖はシンスプリントやアキレス腱炎、中足骨の疲労骨折、はたまた腰痛とも当然関わってくるので、同様の評価とエクササイズの考え方が、そのままこれらの疾患に対する治療になります。また、今回お伝えした筋肉や評価エクササイズ内容は、主に「下行性運動連鎖」の考え方ですが、シューズのインソール等で対応することは「上行性運動連鎖」の考え方になります。

インソール購入リンクはこちら↓

終わりに・運動連鎖を理解したトレーナーをつけることの推奨

運動連鎖は自分の癖や痛みがなぜ起こるのか?考えるツールとして非常に有効です。皆さんも自分の動きを見直す考え方として、今回お話した運動連鎖の考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか?ただ、そうは言っても難しかったですよね?しかしこの運動連鎖を考慮し、どうしたらパフォーマンス向上につながるか?「解剖学」「生理学」「運動学」といった知識を駆使して適切なエクササイズを考案する専門家こそが理学療法士です。怪我をした際はお近くの理学療法士が働いている整形外科で相談することもお勧めですし、今はパーソナルトレーニング施設等で、パフォーマンス向上も含めて理学療法士に相談できる場も増えています。よかったら私のパーソナルトレーニングジム「アフロ ランニング&ボディメイク」もご検討ください👇

最後に皆さんにもぜひ参加して欲しい練習会イベントのお知らせです。

2025年2月24日(祝日)、裾野市総合運動公園陸上競技場で「キャンプ・アフロ『ペース走』」というランニングイベントを開催します。このイベントは「アフロ ランニング & ボディメイク」が主催し、理学療法士でありランナーでもある私、大森がコーチングさせていただく合同練習会です。

イベントでは、私が理学療法士としての知識を活かしたドリルやコアエクササイズを取り入れ、中・長距離やマラソンの練習を行います。ただ単に走るだけでなく、ランナーとしてのスキルもアップできるチャンスです!さらに、他のランナーたちと交流し、仲間との絆を深めることもできますよ。

興味がある方は、ぜひ以下のブログをチェックしてみてください👇

まだ始めたばかりのイベントですが、今後皆さんの希望を汲みながら、より良い練習会として育てていきたいと思っていますので、たくさんの方に参加していただけると嬉しいです。

それでは、また次回の記事で皆さんとお会いできること楽しみにしています。今日もご閲覧、ありがとうございました!