〜なぜ一流選手ほど「jogが大切」というのか?スピード化の今だからこそ伝えたい「リディアード式」〜

こんにちは!理学療法士ランナーの大森です。今回はジョギングや距離走の練習について、特に「アーサー・リディアード」の著書「リディアードのランニング・バイブル」を中心にお伝えします。「ジャック・ダニエルズのランニングフォーミュラ」を参考にトレーニングされている方は、TペースやIペース、Rペースといったいわゆる「ポイント練習」に注目されることが多いかもしれません。しかし、箱根駅伝の強豪校などでは「リディアードのランニング・バイブル」のトレーニング方法を基盤としていることが多いようです。今回は、この本の内容がなぜ重要なのか、運動生理学的な視点から詳しく探っていきます。

『リディアードのランニング・バイブル』は、ニュージーランド出身の伝説的なランニングコーチ、アーサー・リディアードによって書かれたランニングに関する指南書です。彼のトレーニングメソッドは世界中で高く評価されています。この本では、彼のトレーニング哲学や方法論が詳しく解説されています。リディアードのメソッドは、持久力とスピードをバランスよく向上させることを目指しており、マラソンや長距離種目はさることながら、中距離種目においても対応しています。以下は本書の主要なポイントです

1. 有酸素トレーニング

リディアードは、有酸素能力を高めることの重要性を強調しており、長時間のランニングを推奨しています。これにより、心肺機能が向上し、持久力が強化されます。

2. 周期的トレーニング

リディアードのプログラムは、年間を通じて異なるフェーズに分かれています。基礎体力を築く「マラソンコンディショニングトレーニング」や、スピードを高める「無酸素トレーニング」、ピークパフォーマンスを目指すフェーズなどがあります。

特に「有酸素トレーニング」のフェーズは重要で、これについて詳しくお話ししたいと思います。

まずはランニングを生理学的に理解する

有酸素能力の指標として「最大酸素摂取量」があります。これは、1分間に体が利用できる酸素の最大量を示します。走るスピードが速くなると、体が必要とする酸素の量も増えます。最大酸素摂取量を超えると、無酸素ランニングとなり、体内で様々な科学的変化が生じ、酸素負債が発生して動きが鈍くなります。

アーサー・リディアードの『ランニング・バイブル』は昔の書籍で、乳酸が疲労物質とされていましたが、最新の研究では乳酸はエネルギー源として利用されるとされています。そのため、この本を読む際には、その解釈に注意してください。現在有力な説では、酸素負債によって生成される「リン酸」がカルシウムイオンと結びつき、筋肉の収縮を阻害することが疲労の原因とされています。この動画では、酸素負債によって動きが鈍くなる物質を「疲労物質」として話を進めます。

有酸素トレーニングが基礎となるべきであるという考え方は、昔も今も変わりませんので、その観点から「最大酸素摂取量」についてお話しします。乳酸が疲労物質ではないという解釈については、以前の動画で説明していますので、チェックしてみてください。

なぜ中長距離種目に最大酸素摂取量が重要か?

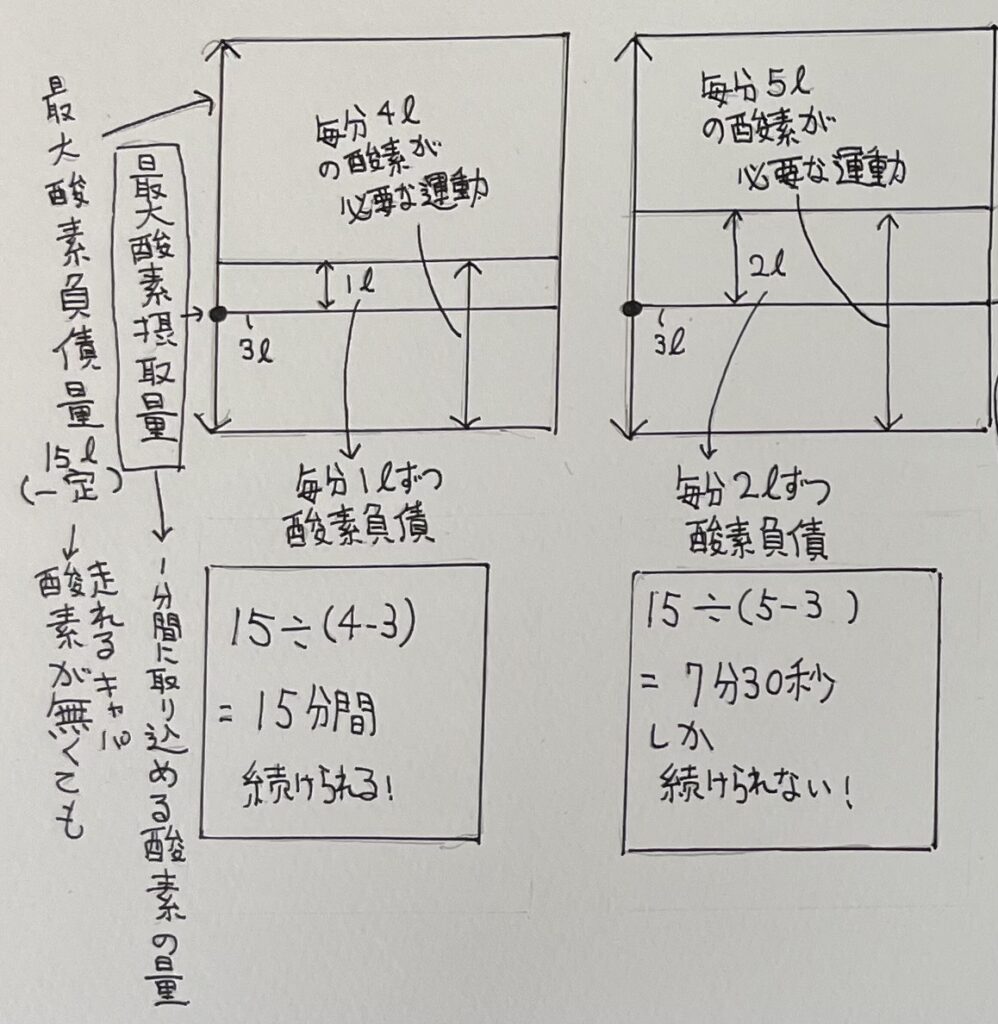

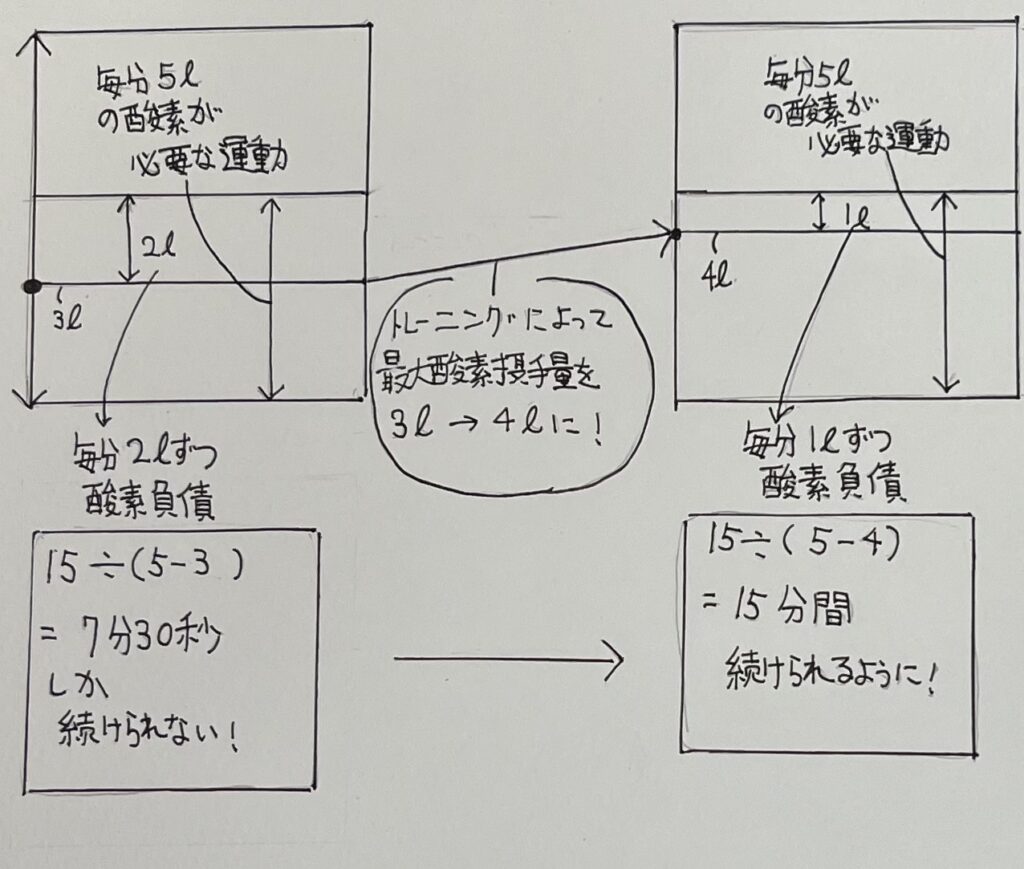

図を用いて説明すると、最大酸素摂取量が毎分3ℓで最大酸素負債量が15ℓのランナーが、毎分4ℓの酸素を必要とする運動をすると、毎分1ℓずつ酸素負債をしていくので、その運動を15分間続けられます。同じランナーが毎分5ℓの酸素を必要とする運動をすると、毎分2ℓずつ酸素負債をしていくため、7分30秒しか続けられません。

しかし、適切なトレーニングで最大酸素摂取量を毎分4ℓに引き上げれば、毎分5ℓの酸素を必要とする運動も15分間続けられるようになります。つまり、有酸素能力を高めることで、より速いスピードのランニングが可能になります。

もう一つの例として、最大酸素摂取量が毎分3ℓのランナーAと毎分5ℓのランナーBが1500mのレースで競う場合を考えてみましょう。最初の1周目では、AはBに無理なくついていけますが、3周目に入るとAの酸素負債量が急増し、ペースを維持するのが難しくなります。AがBに必死でついていこうとすると、筋肉に疲労物質が溜まり、フォームが乱れます。一方、Bは酸素を効率よく使えるため、Aを尻目に安定したフォームでペースを楽々キープし、鮮やかなラストスパートを見せることができます。

有酸素トレーニングは最大酸素摂取量を向上させる

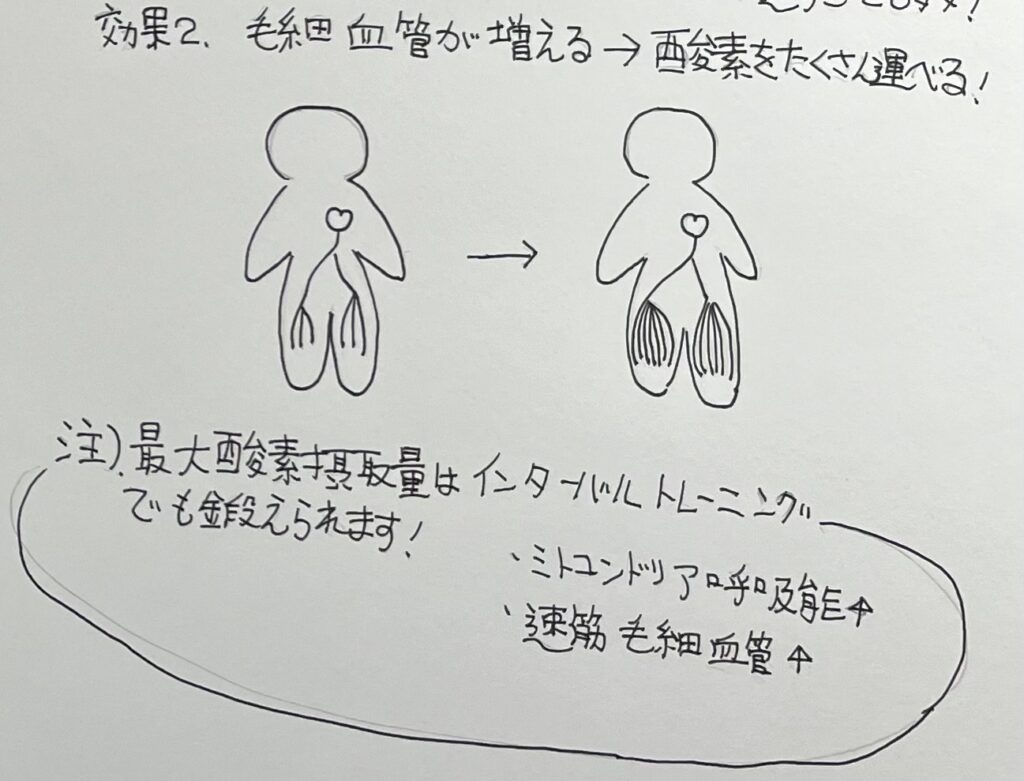

有酸素トレーニングは、心臓を強化し毛細血管を発達させるとされています。これまでに最大酸素摂取量を向上させる方法として「インターバルトレーニング」をご紹介しましたが、これは高い強度のペースを分割して走るトレーニングです。

一方で、アーサー・リディアードが提唱する「有酸素トレーニング」は、比較的速いペースで行われるジョグ、最新の研究に沿えばOBLA未満でLTペース付近の持久走を指します。今回の動画では、最大酸素摂取量を高めるためにインターバルではなくLTペースを活用した方法を紹介しています。また、リディアードはこのLTペースを「最高安定状態」と表現しています。OBLA、LTについては、以下のブログからもぜひチェックしてみてください。

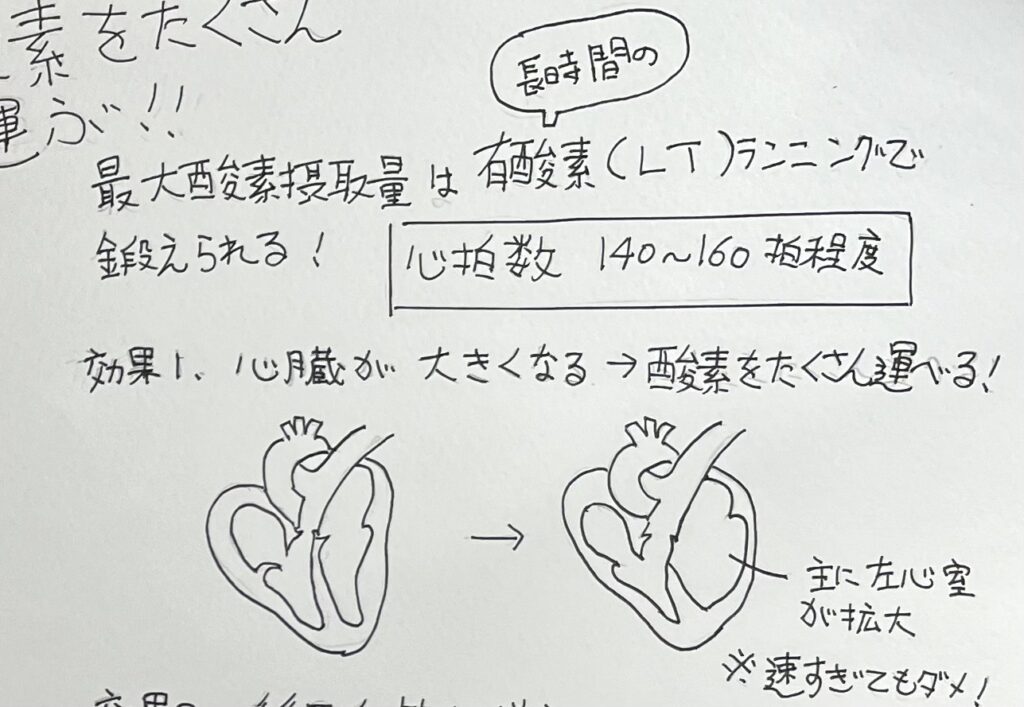

有酸素トレーニングを続けることで、心臓が強くなり、その機能が向上します。この結果、心臓は1回の収縮でより多くの血液を全身に送り出し、強い運動をする際にはより速く収縮できるようになります。有酸素トレーニングを積み重ねることで、例えば安静時には毎分4ℓの血液を送り出していた心臓が、運動時にはその8〜10倍の血液を送り出せるようになります。毎日長時間走り続け、適度な負荷を循環器にかけることで、その機能は着実に向上し、より多くの血液を体の隅々まで送れる身体になっていきます。このような一定の負荷を循環器にかけることで、肺の中の毛細血管が発達し、肺換気量が増加し、より多くの酸素を吸収できるようになります。さらに、循環器系の機能が高まることで、血液の流れが強くなり、それが動脈をはじめとする全身の毛細血管網の拡張へとつながります。

有酸素能力を高めるためには、長時間にわたる高いレベルの有酸素ランニングが重要です。旧西ドイツのコロン大学の生理学者たちが行った実験によれば、特定の筋肉群を2時間以上動かし続けることで、使われていなかった毛細血管が開き、新しい毛細血管網が形成されることが確認されています。リディアードは、この2時間のランニングは分割せずに続けて行うことが最も効果的であると述べています。また、そのペースはLSDのようなゆっくりしたものではなく、ある程度速いペースが重要であるとしています。このペースは、ジャックダニエルズ氏が提唱するEペースの上限に相当すると私は考えています。

さらに、あまりにも速いペースでは心臓の容量が大きくならないという報告もあります。これは「身体運動と呼吸循環機能」という本で紹介されており、高強度の運動時には心室拡張期容量がプラトー状態かやや減少することが述べられています。(身体運動と呼吸循環機能→https://amzn.to/41NzC2t )

この現象は、高強度運動時に心拍数が上昇することで心室充満時間が短縮され、静脈還流量が制限されるために起こるとされています。つまり、送り出された血液が心臓に戻ってきたものの、心拍数が速すぎて心臓に溜まりきる前にすぐに送り出されてしまうというわけです。LTやジャックダニエルズ氏のEペースの上限でのランニングであれば、この静脈還流量の制限がそれほど起こらず、心臓を大きくするための効果的なトレーニングになると考えています。

終わりに

リディアードは、インターバルやレペティションといった無酸素トレーニングの過剰な実施には注意が必要だと提唱しています。これらのトレーニングが免疫機能を低下させ、練習への意欲を減少させる可能性があるためです。ただし、リディアードも著書の中で、特定の期間(約10週間)は無酸素トレーニングに集中するべきだとも述べています。これは、有酸素トレーニングをしっかりと行い、基礎を築いた上で可能になることだと言えます。また、有酸素トレーニングの量については、週に160kmのランニングが最も効率よくスタミナを向上させると述べています。疲労を抜くためには、同じ距離のゆっくりとしたランニングを加えると良いとも言っています。週320km、月間走行距離は1400kmに達する計算になりますが、ここまでの距離が必要かどうかは個々の目標次第でしょう。箱根駅伝の強豪校などは、合宿で1000kmを超えることもあるそうです。本気で頂点を目指す人は、それに見合った練習をするかもしれませんね。練習に絶対的なルールはなく、各チームが一つの大きな大会に向けて戦略を練ることが重要です。ただ、日本の指導者の中には、こういった走り込みに対してネガティブな意見を持つ方もいます。個人的には、幼少期の環境に応じて走行距離を調整するべきだと考えています。例えば、ケニアやエチオピアの中長距離選手の成功は、そのライフスタイルに起因していると言われています。あるテレビ番組で知ったのですが、ケニアの子どもたちは通学距離が片道平均7km、往復で14kmだそうです。歩いていたら間に合わない距離なので、小学生の段階から毎日走っているとのことです。対して、日本の学校はせいぜい2km程度でしょうか。持ち物も多く、走って通学する子は少ないですよね。この環境で育った子どもに突然、月間1000kmを走らせるのは難しいでしょう。そのため、高校、大学、実業団と進むにつれて、1000km近く走る身体に慣れさせるために、まずは体幹や動きづくりなどで基礎を鍛える必要があるのでしょう。また、中学生は距離よりもインターバルで最大酸素摂取量を高める選択をとることが一般的です。しかし、ヤコブ・インゲブリクトセン選手は12歳の時点で、週間180kmを走っていたそうです。幼少期から計画的に距離を伸ばしていたからこそ可能だったのでしょう。たくさん走ることが悪いのではなく「環境が異なるため選択肢も変えざるを得なかった」と私は考えます。最後に、リディアードが著書の中で述べている言葉で締めくくりたいと思います。「誰でも楽しんで走っていれば、有酸素ランニングをやりすぎることはない」。ヤコブもきっと楽しんでいたのでしょうね。これからも有益な情報をシェアしていきますので、お楽しみに!今日もご閲覧ありがとうございました!